【嵊泗新闻网11月5日讯】(嵊泗县融媒体中心记者 杨淑媛)11月4日,嵊泗县大陆(小洋山)引水工程日均供水量稳步提升至1万吨,标志着这项总投资4.77亿元的跨海供水工程全面达产,彻底终结了海岛嵊泗长期“缺水、盼水”的困境,更以区域协作的生动实践,诠释了长三角一体化的深层内涵。

“人均水资源拥有量仅为全国人均拥有量的1/10,属于严重缺乏淡水资源的区域。”嵊泗县水利水务保障中心主任毛军的话,道出了海岛曾经的窘迫。在五龙乡边礁村村民叶腰君的记忆里,“父母把我装进水桶下井舀水”是刻在童年的取水场景;在旅游旺季,菜园镇高场湾村南珍山庄民宿经营者胡满堂的最大隐忧从不是客源,而是停水。在那个年代,一口深深的蓄水井,几乎是高场湾村每家民宿的“标配”。嵊泗旅游高峰日均需水超1.2万吨,海水淡化厂产能存在缺口,工程通水前需依赖水库水作为补充水源,遭遇干旱天气时,水库补给能力骤降,便会加剧供水紧张与水质不稳,一旦设备突发状况,供水体系更是难以为继。“客诉退房”偶有发生。

2003年5月13日,习近平总书记到嵊泗海水淡化厂考察,并喝了海水淡化水。他说:“要积极探索建库扩容、大陆引水、沉井取水等开源聚水的途径,推进海水淡化和综合利用。”为水源贫瘠的海岛县打开了“活水”的思路。2018年6月,长三角地区主要领导座谈会在上海召开,会议审议并原则同意《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018-2020年)》,将嵊泗县大陆(小洋山)引水工程作为重点任务列入其中。2021年,上海自贸区临港新片区管委会与嵊泗县人民政府在泗礁岛签订“嵊泗大陆引水工程”建设运营战略合作框架协议。同年6月,嵊泗县大陆(小洋山)引水工程正式开工建设。这条起于洋山港、止于嵊泗马关水厂的“蓝色水脉”,总管线长达34.035公里,含泗礁岛定向钻管线0.91公里,并在薄刀嘴岛配套建设5000立方米蓄水池调压泵站,将优质水跨越东海送往海岛。

2024年2月,工程正式通水,嵊泗供水格局实现根本性转变:从“海水淡化为主”升级为“本地水资源优先、大陆引水为主、海水淡化应急补充”的多源互补新模式。截至今年上半年,累计引水已达264万吨;9月临港泵站完成设备升级,10月通过性能测试,11月日均供水量稳定突破1万吨,全年大陆引水占县自来水公司供水总量的70%以上。“现在拧开水龙头清水就来,再也不用为水发愁了!”菜园镇东海社区75岁的王金毛笑着说,而胡满堂也终于告别“倚井为生”的提心吊胆,“客人再多,供水也稳得住”。

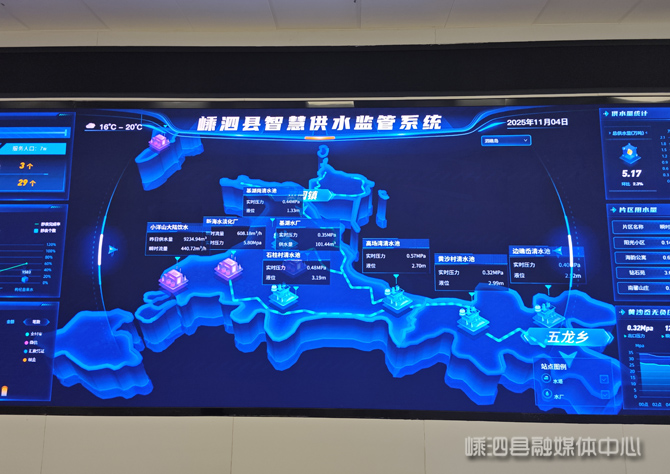

如今,在上海临港泵站主控室内,自动化管控系统实时跳动着流量、浊度、总氯等关键指标,作为输水“中转站”,这里的加压设备克服地形高差,保障清水安全抵岛。在此基础上,嵊泗同步完成海水淡化设施更新改造,全县海水淡化厂均已实现二级反渗透及后矿化处理,水质显著提升,创新推行合同节水管理,系统性降低管网漏损,提高水资源利用效率,持续优化“多源互补”供水体系,增强全域供水韧性与安全。“昨天的供水量已经达到了9200多吨,现在嵊泗的流量是443吨/小时,按照24小时计算,能达到1万吨左右,10月份到明年4月份县自来水公司的供水基本上是大陆水。”嵊泗县农业农村局党组书记、局长陈进军介绍说,“现在本地水、大陆引水、海水淡化水综合利用后,限时、限区域供水甚至极端情况下向外装水的情况能基本解决。”

这泓跨海而来的清流,不仅解了海岛之渴,更架起了沪嵊协作的桥梁。近期既满足嵊泗民生与经济发展需求,又优化小洋山港区供水效能;远期随着小洋山北侧围垦工程推进,两地将进一步共建供水设施,提升系统抗风险能力。一条跨越东海的“蓝色动脉”,既见证着海岛民生的蝶变,更书写着长三角一体化“互联互通、共建共享”的鲜活答卷。